Часто компании сталкиваются с проблемой непонимания сотрудниками долгосрочных целей развития бизнеса, когда люди предпринимают решения и действия, идущие вразрез со стратегией предприятия. Например, действия менеджеров отдела прямых продаж разрушают с трудом построенную дилерскую сеть. Большие скидки, предоставленные продавцами непрофильным клиентам, могут быть в будущем причиной серьезных убытков. Желание маркетологов иметь в наличии широкий ассортимент товаров замораживает денежные средства и затоваривает склад, а для размещения высокоприбыльных товаров приходится арендовать дополнительные помещения.

Решением этих проблем может быть тщательная проработка стратегии компании и внедрение сбалансированной системы показателей, которая позволит донести стратегию предприятия до каждого сотрудника, а также проконтролировать его личный вклад в движение компании к своим стратегическим целям.

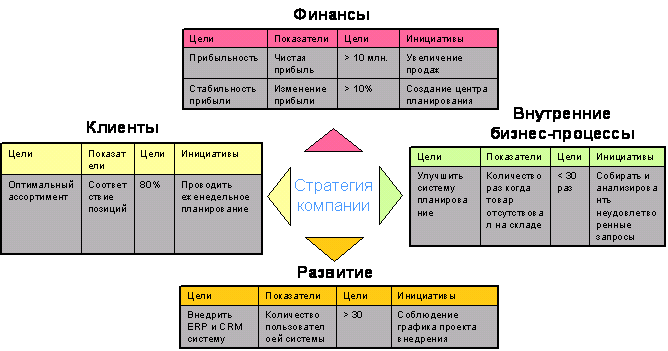

Сбалансированная система показателей (ССП) была создана профессорами Гарвардской бизнес-школы Р. Капланом и Д. Нортоном, и является перспективным инструментом стратегического управления. В отличие от традиционных методов стратегического управления на основе финансовых коэффициентов, в ССП используются также и нефинансовые показатели. Такой подход позволяет производить одновременно анализ стратегических и тактических процессов управления, поскольку все они являются взаимосвязанными и влияют на финансовые результаты. Кроме того, процесс построения ССП позволяет установить причинно-следственные связи между стратегическими целями предприятия, и сосредоточится на сбалансированном развитии предприятия.

Рисунок: Сбалансированная системы показателей

В процессе разработки и внедрения сбалансированной системы показателей возникает достаточно много нюансов, которые мы рассмотрим ниже на основе проекта в некоей вымышленной промышленно-торговой группе «Тротуар-холдинг». Пример составлен таким образом, чтобы показать все основные проблемы, с которыми могут столкнуться предприятия, но вместе с тем не был перегружен излишними подробностями и был достаточно нагляден. И хотя предприятий, входящих в «Тротуар-холдинг» в реальности не существует, но проблемы, рассмотренные в примере, вполне реальны и достаточно часто встречаются на российских предприятиях.